Dans le récit qui va suivre, une ancienne passagère du Lydia, Gilda Poliakin, nous retrace avec émotion ses retrouvailles, 63 ans plus tard, avec le Lydia, le paquebot sur lequel, elle et sa famille, ont quitté l’Égypte, expulsés par le régime de Nasser.

S’en suit, après le récit de sa visite, un extrait de ses mémoires dans lequel elle raconte le jour du départ, sans retour, de son pays natal.

Bonne lecture.

Le Lydia,

Au matin du 2 février 1960, alors que j’avais douze ans, mes parents et moi nous sommes embarqués sur le M/S Lydia à Alexandrie à destination de Marseille, première étape d’un long voyage qui nous mènerait aux États-Unis où nous avions obtenu l’asile comme apatride.

Mon père était né en Russie avant la révolution et émigré en Égypte à l’âge de onze mois. La plupart des autres passagers à bord faisaient partie de la grande communauté grecque d’Alexandrie dont les familles vivaient en Égypte depuis des générations mais, comme nous, n’étaient plus les bienvenues dans le pays au lendemain de la crise de Suez en 1956.

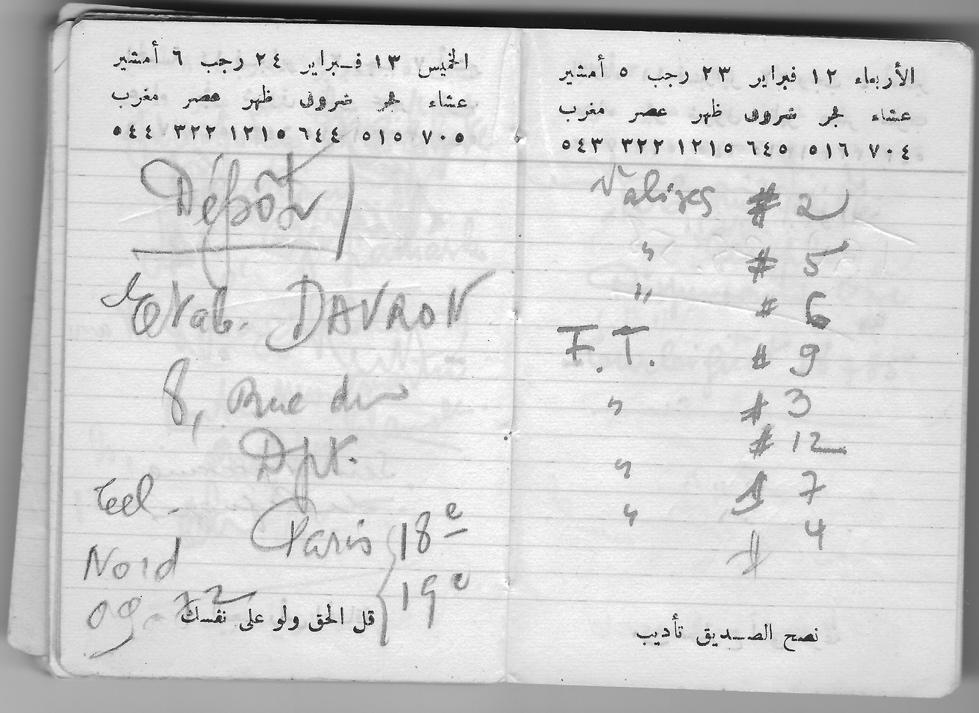

Tous nos biens matériels, tout ce que nous avions été autorisé à faire sortir du pays, se trouvait sur le bateau: 30 livres égyptiennes pour chaque adulte, 10 livres égyptiennes pour moi en tant que mineure; six bracelets en or pour ma mère, six bracelets en or pour moi, quelques bijoux, trois valises et cinq malles en cuir.

Les navires aussi ont leurs histoire. Celle du Lydia est une histoire d’improbabilité et de sérendipité. Construit au Danemark en 1931 pour une compagnie maritime australienne et nommé Moonta, il a navigué dans les mers australiennes en tant que bateau de croisière pour 150 passagers jusqu’en 1955, date à laquelle il a été vendu à une compagnie maritime grecque qui l’a rebaptisé Lydia, presque doublé sa capacité, et l’a exploité sur la mer Méditerranée de Marseille à Alexandrie pendant une bonne décennie.

En 1963, le gouvernement français sous le président Charles de Gaulle lance une grande campagne pour encourager le tourisme, la Mission Racine, du nom du haut fonctionnaire en charge du projet. Cette mission interministérielle portait une attention particulière pour les zones côtières du Languedoc-Roussillon, dont la ville du Barcarès (campagne de démoustication, reboisement côtier, construction de routes, agrandissement de ses installations portuaires et le lancement d’importantes opérations immobilières.) Pour aborder le dernier point, les membres du conseil du Barcarès décidèrent qu’un repère serait nécessaire pour attirer les promoteurs, une sorte de monument, un symbole de l’esprit marin de la région. « Un paquebot ? » quelqu’un suggère, Un paquebot ! Oui, pourquoi pas ? Mais il faudrait qu’il ne coûte pas cher. Un navire qui n’est plus en activité, par exemple ?

En 1967, arrivé en fin de vie (les navires ont une durée de vie moyenne de 35 ans semble-t-il) le Lydia est mis à la retraite. En partie désarmé il languit au Pirée, son port d’attache, prêt à être démantelé. Exactement ce que recherchaient les membres du conseil du Barcarès ! Le navire est dans un premier temps convoyé à Marseille pour transformation, puis, désormais sans moteur, est remorqué jusqu’au Barcarès et installé sur son rivage où il devient tour à tour un restaurant, une discothèque, un casino, attirant non seulement les touristes français mais aussi les visiteurs espagnols avides de jeux d’argent interdits sous le général Franco. Dès 1975, à la mort du dictateur, le tourisme espagnol décline et le luxueux casino ferme ses portes en 1978. Une fois de plus, le Lydia tombe en déclin. En 2011, il est acquis par la ville de Le Barcarès et transformé en musée et espace événementiel, son incarnation actuelle. Aujourd’hui il est surveillé de prés par l’Association des amis du Moonta-Lydia qui tente de le faire restaurer petit à petit.

Dans l’après-midi du 15 mars 2023, M. Olivier Alba, le président de l’association, m’accueille devant le navire et m’emmène faire un tour à bord. Barbu, costaud, M. Alba porte un manteau et une casquette bleu marine. Il ressemble tout à fait à l’amateur d’histoire maritime qu’il est. Dans la vie de tous les jours, M. Alba enseigne l’histoire et la géographie aux lycéens. Il est passionné par l’histoire du Lydia.

J’ai l’impression qu’il m’examine avec la même curiosité qu’on pourrait examiner une découverte archéologique, et que, pour lui, je représente un monument vivant, quelqu’un qui a été témoin des heures de gloire du Lydia.

« Quelle incroyable coïncidence de retrouver le Lydia après soixante-trois ans ! » je m’exclame.

“Il n’y a pas de coïncidences”, dit M. Alba sérieusement.

Nous montons la passerelle. « Sur quelle classe avez-vous voyagé ? » me demande Mr. Alba. « Deuxième. » Il me conduit sur le pont de la deuxième classe. Nous passons par la cale, traversons de longs espaces vides où autrefois s’élevaient les salles à manger, les cabines, la cuisine.

M.Alba me montre l”entrepont où environ 150 « immigrants ». » dormaient dans des lits superposés dans un grand dortoir. « Il n’y avait pas de salle à manger pour les immigrants, explique-t-il, mais ils pouvaient commander des sandwichs à la cuisine, et ils n’avaient pas accès aux ponts non plus, uniquement à la plage avant ». -les passagers de première et de deuxième classe ne pourraient-ils pas également être des « immigrants » – je me demande?

M. Alba me montre des photos de l’extérieur du Lydia : « Il a été peint une fois en gris et blanc et une autre fois en noir et blanc. Vous souvenez-vous de quelle couleur il était quand vous l’avez pris ? -Il devait être gris » je hasarde . Sur les murs du pont principal, désormais vide, se trouvent des affiches de films tournés à bord. Une affiche montre Jean-Paul Belmondo jouant à la roulette. Sur le pont des embarcations, j’entre dans une minuscule cabine d’équipage avec son mobilier d’origine, je prends la barre du navire – remarquablement c’est l’originale – j’examine une version primitive d’un radar avec des lettres grecques (un goniomètre ndt).

Je reviens sur le pont de la deuxième classe à l’endroit où j’ai dû me tenir avec mon père alors que nous regardions Alexandrie, ma ville natale, disparaître de vue. J’essaie d’évoquer des souvenirs, d’être assise avec mes parents dans la salle à manger de la deuxième classe, de dormir dans une cabine de deuxième classe à trois lits superposés. Rien. J’ai une vision fugitive d’une cabine à deux lits où j’ai passé la nuit pendant la traversée du Lac Titicata en Bolivie dans les années soixante-dix, mais c’est tout. «La mémoire nous joue de drôles de tours, dit M. Alba, Parfois, nous sommes convaincus que nous nous souvenons d’un évènement qui n’a pas pu se produire; parfois nous ne nous souvenons pas de grand-chose alors que nous l’avons vécu… » M. Alba est un sage philosophe.

Mais je me souviens qu’alors que je me tenais sur le pont avec mon père, un monsieur allemand nous racontait comment ses parents étaient morts de faim durant la guerre pendant qu’il combattait sur front russe. Je me souviens du regard pincé de mon père alors qui l’ écoutait en silence.

Je me souviens aussi qu’à chaque escale où le bateau s’arrêtait pendant plusieurs heures mon père insistait qu’on débarque pour des visites des lieux comme des touristes quelconques: Du Pirée on a visité Athènes, ensuite escales à Gènes, Naples, et enfin Marseille avant de prendre le train de nuit pour Paris. Les cinq malles en cuir nous ont suivies par camion (information que mon père a soigneusement notée dans son calepin.) Peut-être que je me souviens de ces excursions terrestres parce que c’était des moments où, grâce aux commentaires enthousiastes de mon père, je pouvais contempler la civilisation grecque antique du haut de l’Acropole, connaître le goût d’une authentique pizza napolitaine, examiner les rangées de monuments lugubres et trop chargés du cimetière de Gênes, savourer une vraie bouillabaisse marseillaise, échapper pendant quelques heures aux tristes pensées qui devaient occuper chacun des passagers à bord qui abandonnaient tout derrière eux pour un avenir incertain.

Nous nous trouvons maintenant dans le salon fumeur de la première classe, avec ses belles boiseries art déco d’origine, ainsi qu’une partie de son escalier à double volées. “Parfois, je me promène tout seul sur le bateau vide”, dit-il, et je suis persuadé que j’entends les passagers rire, danser, boire, jouer; je ressens la vie à bord telle qu’elle était autrefois.” Son regard se perd dans le vide un instant.

Je me prend à rêvasser à mon tour. Quel incroyable destin que celui du Lydia! Voguer en haute mer, sur le point d’être taillé en pièces, pour finalement terminer en musée pour des scolaires et adultes, curieux de parcourir le mémorial d’une époque qui n’existe plus, sur une bande de sable, dans une ville côtière, ses ponts balayés par les vents, et sa poupe à jamais dirigée vers la Méditerranée qu’elle a traversée d’innombrables fois. Et me voilà moi-même, six décennies plus tard, sur son pont, toujours en deuxième classe, à contempler la Méditerranée où là-bas, là-bas, à 2 700 km à vol d’oiseau, se trouve l’Alexandrie de mon enfance…

Suit le récit de la journée mémorable du départ extrait de ses mémoires:

Chapitre 13 Alexandrie. Départ.

Notes de mon père :

25 janvier 1960 Donné avis au Café «Chez Pastroudis » .

Je dois à Zoukou 65 livres égyptiennes.

Acheté des billets pour le départ d’Alexandrie à bord du S/S Lydia.

Douane, La censure, Fatigue.

Quitter l’Égypte après 47 ans…

2 février 1960

Ce matin-là, je suis la première à me lever et à m’habiller. Musa sert du café et des croissants, la tête cachée par un épais bonnet de laine, l’air plus maussade que jamais. Maintenant, je me tiens une dernière fois sur le balcon au soleil, regardant le jardin du voisin, maintenant envahi par la végétation. Le petit garçon qui habite la villa d’en face tire des cailloux sur des oiseaux. Il est vraiment insupportable. Les bagages ont été ramassés la veille. Le taxi arrive. L’oncle Edouard ne dit rien. L’oncle Zoukou se promène nerveusement dans l’appartement en regardant le sol comme s’il cherchait une pièce perdue. Je jette un dernier regard sur le salon baigné de lumière, l’imagine vide comme il le sera bientôt une fois que Tata et mes oncles seront partis pour le Brésil. Musa se met à gémir et me serre longuement contre elle, puis me donne un sac de pâtisseries qu’elle vient de faire. Elle ne dit rien comme d’habitude, semble plus abattue que jamais. Est-ce que je détecte des larmes dans ses yeux ?

« Tu prends soin de Renée ! Prends soin de Gilda !» Tata Ernestine supplie mon père du haut du palier, sa voix de plus en plus stridente à mesure que nous descendons l’escalier. Je me dis que ce n’est qu’une des nombreuses fois où nous sommes partis, mais je sais que ce n’est pas vrai. Tata m’étouffe de baisers. Je m’arrache pour dévaler l’escalier de marbre. Je ne veux pas pleurer. Je me dis que je vais vers quelque chose d’excitant et de nouveau, quelque part où je ne suis jamais allée, où l’on ne me dira pas constamment comment me comporter. Je me rappelle que Tata Ernestine peut suffoquer avec son inquiétude constante, me disant toujours de faire ceci et cela, qu’elle ne lit qu’un livre de recettes roumain usé, qu’elle sent comme un mélange de pommes de terre bouillies, de sauce tomate et d’eau de Cologne forte, que Tata Ernestine m’étouffe, qu’il serait bon de ne pas être sous sa surveillance constante, que mes oncles me grondent trop souvent, que Tonton Max passe son temps à se disputer avec ma mère… Pourquoi devrais-je être triste ? Je vais en Amérique. Peut-être que cela deviendra mon pays ? Je ne pleurerai pas.

Le taxi s’arrête brusquement pour éviter un chat qui traverse la rue. En regardant le chat grimper sur un arbre, je vois son visage surpris et soudain je fond en larmes. Je suis la première à rejoindre la rue et à monter dans le taxi. Mes parents suivent. “Écrivez-nous”, dit l’oncle Edouard tandis que l’oncle Zoukou ferme silencieusement la porte du taxi. Ils partiront bientôt pour le Brésil. Ce n’est pas si loin de Chicago sur la planisphère après tout. Pandémonium au port. Nous suivons au hasard les porteurs alors qu’ils se hâtent vers le bâtiment des douanes.

Une fois à l’intérieur, nous sommes séparées de mon père au fur et à mesure des inspections : les hommes d’un côté, les femmes de l’autre. Les douaniers intiment à ma mère et moi l’ordre de nous déshabiller jusqu’aux jupons. Nous sommes fouillées et palpées par une inspectrice. “Pas trop mal”, dit ma mère qui a entendu dire que certaines femmes avaient été soumises à une inspection vaginale pour s’assurer qu’aucun bijou n’y avait été caché. Nous nous rhabillons et procédons aux procédures de sortie en présentant la liste des bijoux que nous avons avec nous : je montre les cinq bracelets en or qui me sont autorisés, ma mère à son tour présente les cinq autres qui lui sont autorisés, ainsi que son alliance, sa bague de fiançailles, deux paires de boucles d’oreilles, les 40 livres égyptiennes qui nous sont allouées (30 pour une adulte et 10 pour une mineure ndt). Nous sortons de la zone douanière et nous retrouvons face au navire. Mon père nous rejoint bientôt. « L’inspecteur qui a tamponné mon passeport m’a dit : « Nous espérons vous revoir vous, ya Sidi-Monsieur » ». Mon père nous annonce ça, presque rayonnant, tout en regardant avec impatience ma mère qui lui tend silencieusement son passeport où notre visa de sortie vient d’être tamponné. -Allé sans retour- Partir pour toujours – puisque son passeport est sans doute également tamponné et que le passeport de Tonton le sera quelques mois plus tard. Nous regardons nos malles et nos valises hissées à bord du navire avant de monter à bord du M/S Lydia.

Après un rapide coup d’œil à notre cabine je rejoins mon père sur le pont. Il est en conversation avec un élégant Allemand qui parle bien le français. Tous deux regardent l’activité fébrile sur le port. J’écoute l’homme élégant raconter à mon père à quel point la guerre a été dure pour les Allemands, sa vie de soldat sur le front russe: « Mes parents sont morts de froid et de faim en Allemagne », lui dit-il, les deux hommes se détournant à présent l’activité la ruche portuaire. « Quand je suis revenu des combats sur le front russe, un voisin m’a remis une lettre que mon père m’avait laissée, décrivant sa femme et ses propres derniers instants : « Nous commençons à perdre la sensation de nos pieds. L’engourdissement monte maintenant dans notre jambe ». Mon père écoute sans un mot, le visage pincé, fixant à nouveau l’activité fébrile du port pour éviter à présent le regard son interlocuteur. (Gilda et sa famille sont de confession israélite ndt)

Dans son carnet, il écrira, laconique, à propos de l’embarquement : «Derrière nous». Une femme grecque se plaint au commissaire de bord : « Je n’ai jamais été aussi insultée de ma vie! ».

Les ancres sont remontées, les moteurs commencent à tourner. Je prends la main de Papa. Lentement, le port, la place Saad Zaghloul, le Fort Kait Bey sous lequel se trouvent les ruines du phare d’Alexandrie, la corniche, tout disparaît. Je regarde jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que la mer et je descends rejoindre Maman dans la cabine. Je ne pleurerai pas. Je ne pleurerai pas. Je ne le sais pas encore, mais à partir de ce moment-là, je ne toucherai plus jamais le piano, je ne lirai plus une feuille de musique, ni ne parlerai un mot d’arabe….

Gilda Poliakin

L’anecdote du Président :

Au cours de cette visite chargée d’émotion, Mme Poliakin m’a raconté que son père avait été, entre-autre, pianiste sur le Sùdan, bateau fluvial sur le Nil.

Elle me confiait ensuite qu’elle et sa famille avait emprunté le paquebot Américain United States pour leur traversée transatlantique pour rejoindre New-York…

Je demeurais un moment pensif en regardant cette frêle petite dame que j’aurais pu soulever d’un bras…le Sùdan, le Lydia, le United States…Trois navires qui existent toujours malgré respectivement leurs 138, 92 et 71 ans !

Visiblement tout les navires qu’elle touche deviennent de vénérables vieillards…

C’est alors moi qui me semblait tout petit…

Je lui demandais aussitôt de me toucher le bras -on ne sait jamais- ce qu’elle fit dans un sourire…

Fasse que ce qui est bon pour les navires le soit aussi pour les hommes…

Après tout moi aussi je flotte….

Olivier Alba